みなさんこんにちは、今回は、中高年の方を中心に増えている「変形性股関節症」について解説いたします。股関節の痛みや違和感に悩んでいる方、将来の不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

変形性股関節症とは?

変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることにより関節に痛みや動きの制限が起こる疾患です。40~50代の女性に多く見られ、放置すると日常生活にも支障をきたすようになります。

原因は?

変形性股関節症には大きく分けて2つのタイプがあります。

- 一次性(原発性):加齢や肥満など過度な負荷が原因で、特に明確な病気がなくても軟骨がすり減るタイプ。高齢者に多く見られます。

- 二次性(続発性):もともと股関節の形状に異常がある「臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)」や、幼少期の病気(ペルテス病、先天性股関節脱臼など)が原因となって発症します。日本では特にこのタイプが多く見られます。

主な症状

- 股関節の痛み(歩行時、立ち上がり時、階段の昇降など)

- 股関節や鼠径部の痛み、場合によってはお尻や太もも、膝や脛などに痛みが出る場合もあります。立ち上がりの時や歩き初めに痛みが強く出ます。

- 可動域の制限(足が開きにくい、靴下を履きづらい)

- 進行してくると股関節の可動域が低下してきます。その結果足が開きにくくなったり曲げにくくなったりします。症状が進行すると脚長差が出ることもあります。

- 跛行(はこう)(びっこをひくような歩き方)

- 歩き初めに痛みが強く、体重がかけにくくなるためびっこを引くような歩き方になります。少し歩いていると痛みが軽減してくる場合が多いです。

- 関節のこわばりや違和感

- 筋力低下

- 進行してくると歩く量が減ったり可動域が低下していることから股関節周囲の筋力低下や筋委縮がみられます。

症状は初期・進行期・末期と段階的に悪化していくことが多いです。

治療方法

治療は、患者さんの年齢・症状の程度・生活スタイルなどによって変わります。大きく分けて保存療法と手術療法があります。

保存療法(初期〜進行期)

- 運動療法(股関節周囲の筋肉強化、ストレッチ)

- 体重管理(股関節への負担軽減)

- 痛み止めや消炎鎮痛剤の内服

- 関節注射(ヒアルロン酸など)

- 杖の使用で負荷を軽減

手術療法(進行期〜末期)

- 人工股関節全置換術(THA):痛みを大きく改善し、可動域も改善。現在では安全性・耐久性ともに高いレベルに達しています。

- 骨切り術:特に若年者で、自分の関節を温存したい場合に適応されることがあります。

リハビリテーション

保存療法中:

1.関節可動域練習

仰向けに寝ます。

手で膝を持ち、胸の方に近づけましょう。膝を持つのが大変な場合は大腿の後ろでもOKです。

痛くない範囲でストレッチして

30秒×2セット

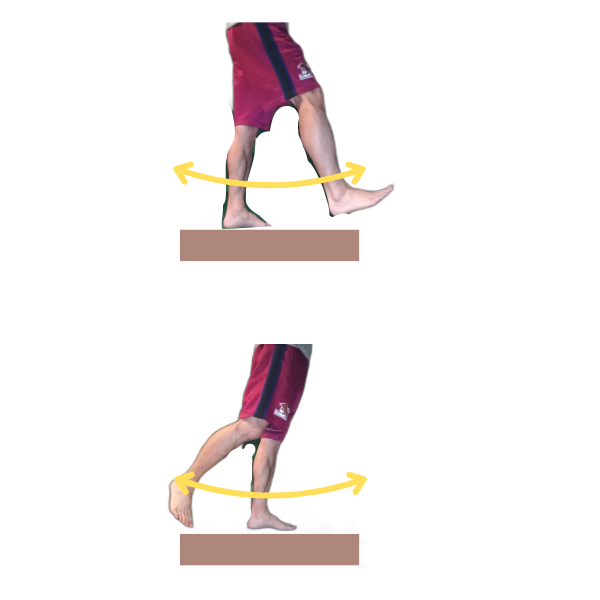

左の写真の様に、台の上(階段の1段目などがおすすめ)に片足を載せます。

股関節の力をなるべく抜きながら、痛みのある足を前後に振りましょう。

10回×2セット

同じように片足を台に載せ、痛みのある足を外と内に振りましょう。

10回×2セット

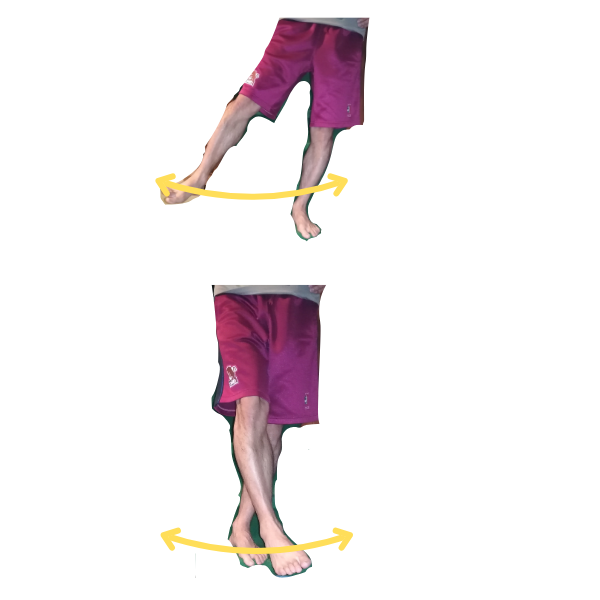

次に床の上に立ち、痛みのある足を少し前に出します。

踵を突きながらつま先を外側に向けたり戻したりします。

10回×2セット

2.筋力強化(特に中臀筋や腸腰筋)

仰向けになり痛みのある足を上にあげましょう。

10回×2~3セット

横向きに寝て股関節と膝関節を45度程度曲げます。

その状態から上の膝を天井に向かって挙げていきます。(注意:この時おへそは下を向けたまま行います)

10回×2~3セット

横向きになり、上側の脚を天井に向かって挙げましょう。

10回×2~3セット

(注:つま先は正面を向けたまま行いましょう)

手術後:

- 初期はベッド上のリハビリからスタート

- 数日以内に歩行練習を開始(人工股関節の場合)

- 約1〜3か月で日常生活への復帰を目指します

予防方法

完全に防ぐことは難しいですが、以下の点に注意することで進行を遅らせたり発症リスクを減らしたりできます。

- 適正体重の維持(股関節への負担軽減)

- 股関節周囲の筋力強化

- ストレッチなど柔軟性の維持

- 長時間の立ち仕事・重労働を避ける

- 遺伝的素因がある場合は早期からの定期チェック

おわりに

変形性股関節症は、早期発見・早期対応がとても重要です。違和感や痛みを感じたら放置せず、整形外科での診察を受けましょう。近年では治療の選択肢も増え、生活の質(QOL)を大きく向上させることが可能です。

コメント