みなさんこんにちは、本日は肘部管症候群の症状や原因、治療方法やリハビリなどセルフコントロールをする方法について説明します。

肘部管症候群の原因

肘部管症候群は、肘の内側を通る神経(尺骨神経)が圧迫されたり、引っ張られたりすることで起こる神経のトラブルです。原因としては以下が挙げられます。

- 神経を固定している靭帯やガングリオンなどの腫瘤による圧迫

- 肘周囲の外傷後

- スポーツでの肘の使い過ぎ(野球や柔道などで多く見られるようです)

- 加齢に伴う変形

- など

肘部管症候群の症状

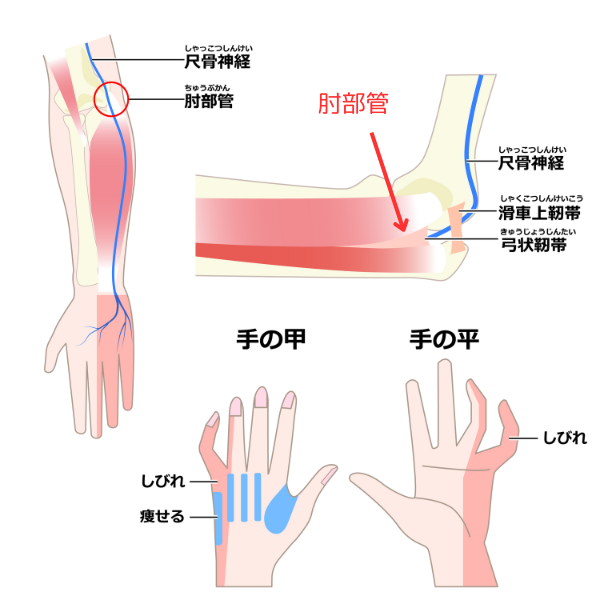

左の図のように、尺骨神経が肘部管(肘関節の内側にある骨や靭帯で構成されるトンネル)で圧迫やけん引され以下のような症状が現れます。

診断に使われる簡単な検査法として肘の内側(肘部管のあたり)をたたいた時に指先にしびれが走るのを確認するTinel兆候テストがあります。

<症状>

症状としては、手のしびれ(特に薬指~小指)や痛みが現れます。進行すると左の図青色の部分の筋肉が瘦せてきます。さらに小指の先はかぎ爪のように曲がる変形が現れます。

- 手のしびれ(特に薬指~小指)

- 手の痛み

- 筋肉の痩せ(図の青い部分)

- 指の変形(かぎ爪変形)

また、これらにより指を開いたり閉じたりする動作や、ボタンを留めたり箸を使うのが難しくなることがあります。

保存的な治療

症状が軽い場合は、保存療法が行われます。

1.安静と固定

肘の使い過ぎが原因となりますので、肘を過度に曲げないよう安静が必要です。夜間は肘を伸展位で固定する装具をつけることもあります。

2.薬物療法

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や神経痛の改善薬などにより痛みやしびれを緩和します。

3.物理療法やストレッチなどのリハビリ治療

物理療法:超音波療法では温熱療法による血流改善により痛みの軽減作用があります。低出力レーザーllltは炎症の改善や鎮痛効果があります。リハビリでは尺骨神経の絞扼を改善するためのストレッチやマッサージなども行われます。

手術療法

保存治療で改善しない場合は、手術療法が適応となります。

1.除圧術

肘部管周囲の神経を圧迫している組織を切除します。またガングリオンが原因の場合はガングリオンの切除が行われます。

2.神経の移動

神経の前方に移動する事で圧迫を解除する手術が行われます。

3.上腕骨内側上顆の切除

上腕骨の内側上顆を一部切除する事で神経の通り道を広げる手術です。

肘部管症候群のリハビリ

リハビリとしては、基本的にストレッチが重要です。急性期の痛みが強いときはストレッチを中心、痛みの具合を見ながら筋肉をほぐすマッサージを入れていきます。最後に姿勢のバランスをとることも大切です。

1.ストレッチ

左のように症状のある手に対して

肘を伸ばして手のひらを上を向けます。次に反対の手で指先を持ち下にそらしましょう。

前腕の上側の筋肉がストレッチされるのを感じてください。

30秒保持×2セット

1日2~3回

2.前腕のマッサージ

肘を曲げた状態で親指を天井に向けます。

反対の手で前腕の近位部・肘に近いあたりの筋肉をやさしくつまみます。(つまむ強さは痛みが強く出ないいた気持ちい程度です。)

次にその状態で手のひらを上を向けましょう。

この動作を3回程度繰り返します。

上記のマッサージを少しずつ抑える手を手首の方向にずらしながら前腕全体をマッサージします。

3.姿勢の確認

どんな障害でもそうなのですが、片側に症状が出ている場合、そちらに無理がかかりやすい姿勢や身体のバランスになっている事が多くみられます。そのような姿勢や筋肉のバランスを整えることも治療や予防として大切です。

(例1)

左の様に片手を外に開いて手首を後ろにそらします。首を反対側に向けたときの首や大胸筋、腕全体の張り感を確認します。左右差があるかどうか。特に痛みがある手のほうが突っ張る感じがしないか確認します。

(例2)

左の様に頭の後ろで手を組んで肘を天井方向に向けます。

この時腕の裏側(写真の青色部分)の突っ張り感に左右差が無いか確認します。また、肘の位置に左右差が無いか(←の写真では左ひじが外側にずれています)確認します。

上記の様な姿勢確認は鏡の前で行うとよいでしょう。突っ張り感のある側についてしっかりストレッチを行い、左右のバランスを整えます。

4.肘伸展保持装具の装着

夜間は肘を曲げた状態にしないような保存的治療として、肘伸展保持装具を装着することもあります。

まとめ

肘部管症候群は肘の使い過ぎなどにより神経が圧迫され、手先にしびれや痛み、指の変形や筋力低下を及ぼす障害です。治療には保存治療と手術療法があります。リハビリとしてはストレッチやマッサージが大切です。

症状がみられる場合は、まず整形外科を受診して診断を受けることが重要です。

コメント